猩红热是什么?儿童及家长该如何应对?

猩红热为A组β型溶血性链球菌感染引起的急性呼吸道传染病,多表现为发热、咽峡炎、全身弥漫性鲜红色皮疹和疹后脱屑,属于《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病。

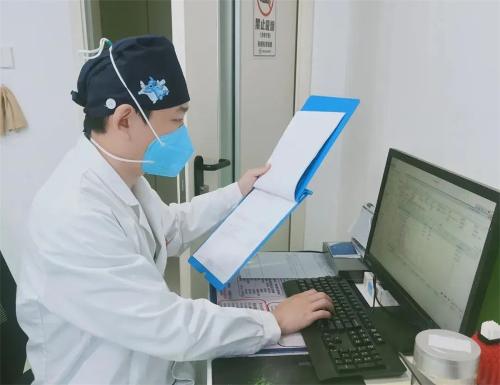

猩红热有哪些传播途径?如何预防?今天,长春市传染病医院传染科(十疗区)主治医师张英就为大家讲解一下猩红热。

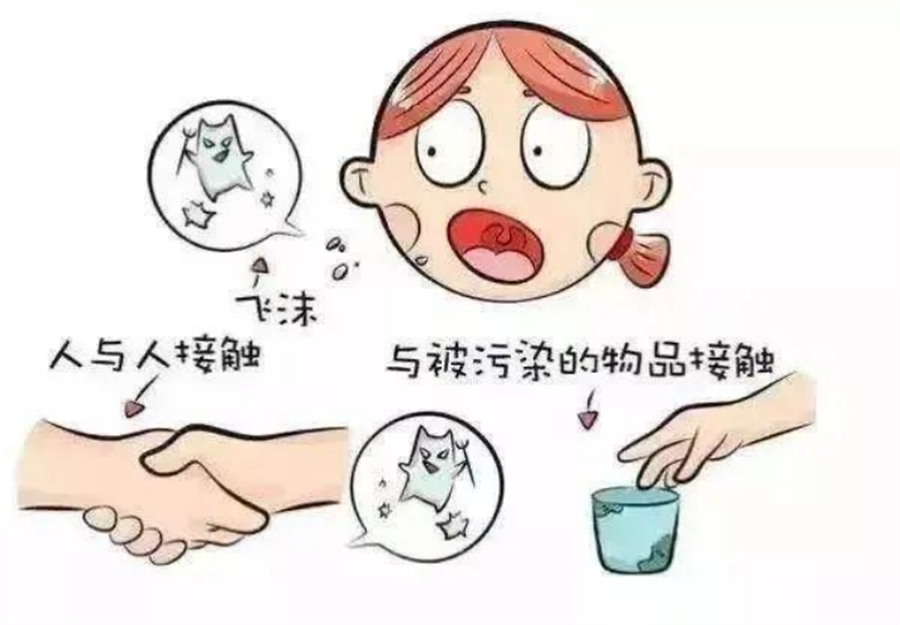

高发季节及传播途径

冬春季高发,多见于幼托及学龄儿童,患者和带菌者是主要传染源,主要通过呼吸道飞沫传播和接触被病菌污染的玩具、用具、手及食物等传播,还可通过受损的皮肤感染。感染后可产生一定免疫力,但由于引起猩红热的链球菌有多种型别,型间多无交叉免疫,故可再感染。

潜伏期及临床表现

潜伏期1~12天,多为2~5天。急性起病,可表现为高热伴咽痛,发热多为持续性;咽部和扁桃体充血、红肿,扁桃体上常有黄白色渗出物,可见草莓舌、杨梅舌;24小时内出现皮疹,皮疹常始于耳后、颈及上胸部,1天内蔓延至全身,典型皮疹表现为针头大小、密集且均匀的充血性皮疹,压之褪色,皮疹隆起如“鸡皮疙瘩”,顶端可见粟粒状小疱疹,常有瘙痒感,皮肤褶皱处如腋窝、肘窝处,常因压迫、摩擦引起皮下出血,形成紫红色线条;面部充血潮红,无皮疹,口唇周围及鼻尖苍白,形成“口周苍白圈”。

皮疹消退后,有不同程度的脱皮,呈米糠样脱屑或大片脱皮,极少数患儿症状严重,表现为高热、抽搐、昏迷甚至休克,有时可并发心肌炎、肾炎、风湿热、中耳炎、肺炎等。

如何治疗

猩红热治疗原则为控制感染,抗菌药物应足量、全程,有助于缩短病程,预防风湿热、肾小球肾炎等并发症的发生。

如何预防

生活中,我们应该做好个人卫生,勤洗手、注意室内通风换气,流行期间注意戴口罩,避免前往人员密集、通风不良的公共场所。

猩红热患者应隔离至症状消失,咽拭子培养阴性或治疗之日起不少于7天。对于密切接触者,需检疫1周,必要时可口服青霉素类或头孢菌素类药物,进行暴露后预防。