科普丨大学校园成“重灾区”,关于肺结核看看专家怎么说!

肺结核大家都不陌生,它由结核分枝杆菌引发,是古老又狡猾的“隐形杀手”。世界卫生组织2023年报告,每年约130万人因它丧生,每20秒就有一人倒下。大学校园里,居住密、学业压力大,学生易成易感人群。

今天,长春市健康科普专家、长春市第四医院(长春市胸科医院、长春市传染病医院)纪委书记徐立芳带大家揭开肺结核的神秘“面纱”。

结核分枝杆菌传播率惊人

在显微镜下,结核分枝杆菌凭借细胞壁中大量的分枝菌酸,能成功抵御宿主免疫系统的攻击,还能对常规抗生素产生天然抗性。与其他细菌相比,它堪称“慢性子”,普通细菌20分钟就能完成一次分裂,而结核分枝杆菌却要等待18个小时 。

更令人头疼的是,当环境不利时,它会隐藏在人体中,这就是所谓的潜伏性结核感染(LTBI)。随着时间推移,部分“休眠菌”会突然苏醒,更有甚者进化出耐药性,催生出多重耐药结核(MDR-TB)和广泛耐药结核(XDR-TB)等超级难题。

这种狡猾的病菌主要通过空气传播,患者咳嗽、打喷嚏时释放的飞沫核(直径仅1-5μm)就像携带病菌的“微型飞行器”。

在通风不良的宿舍、教室等密闭空间,这些“飞行器”能长时间漂浮,悄无声息地寻找新的宿主。

研究发现,一个传染性肺结核患者平均每年可感染10-15人,这种惊人的传播率,正是结核病难以根除的重要原因。

感染背后的“人体攻防战”

当结核分枝杆菌突破呼吸道防线,一场激烈的“人体攻防战”就此打响。

初期,细菌侵入肺泡后会被巨噬细胞吞噬,但部分“狡猾分子”能在巨噬细胞内存活并大量繁殖。

免疫系统随即启动防御机制,在感染部位形成肉芽肿,试图将病菌围困起来。这场战斗中,约90%的感染者能暂时控制住局面,进入无症状的潜伏感染期。

然而,这些潜伏的病菌就像埋藏在体内的“定时炸弹”,一旦人体免疫力下降(如感染HIV、患有糖尿病、长期使用免疫抑制剂等),随时可能“引爆”,发展为活动性结核。

进入活动性结核阶段后,病菌突破肉芽肿的封锁,在肺部大肆破坏,形成特征性的空洞和坏死组织。

此时,患者会出现持续咳嗽、痰中带血、午后低热、夜间盗汗等典型症状。

更严峻的是,若治疗不及时或不规范,这些“失控”的病菌还可能通过血液或淋巴系统扩散到全身,引发骨结核、结核性脑膜炎等严重并发症。

结核诊断从模糊到精准

过去诊断肺结核如大海捞针,传统痰涂片和培养法耗时长、灵敏度低,易漏诊。

如今分子生物学技术带来革命性突破,GeneXpert MTB/RIF检测技术2小时内可检测结核DNA并判断是否对利福平耐药,灵敏度超90%;全基因组测序能精准识别耐药突变、追踪传播链;γ-干扰素释放试验可区分卡介苗接种与真实感染。

不过,新技术存在设备成本高、操作要求复杂等问题,限制了基层应用。

精准治疗保障患者健康

在肺结核治疗中,药物敏感结核有经典6个月短程化疗方案(2HRZE/4HR):前2个月强化期用异烟肼等四药联合“围剿”病菌,后4个月巩固期用异烟肼和利福平“清扫战场”。

但耐药结核病是“超级对手”,传统方案难应对。近年来,新型抗结核药带来希望,贝达喹啉靶向病菌ATP合成酶,大幅缩短多重耐药结核疗程;普瑞马尼等让广泛耐药结核治疗有招。全口服方案的普及,告别了注射,提升了患者依从性。

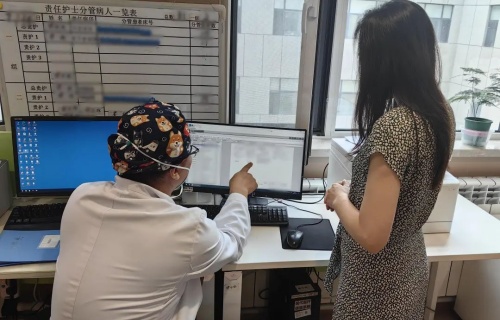

另外,在科技助力下,智能药盒配手机APP可实时监测服药,确保方案执行。

大学生科学应对指南

专家提醒广大高校学子,当出现持续咳嗽、低热等疑似症状时,应立即佩戴口罩,避免前往教室、食堂等人员密集场所,尽快前往定点医院进行GeneXpert或痰培养检测。

一旦确诊,务必严格遵医嘱用药,切不可随意停药或漏服,以免催生耐药性。

在日常生活中,改善宿舍通风条件(如使用空气净化器、定时开窗换气)、保持充足睡眠、均衡饮食(尤其注意补充维生素D)、适度运动等,都是提升自身免疫力的有效方式。

此外,大家要主动学习结核病知识,消除对患者的误解和歧视,营造包容的校园氛围,也是防控工作的重要组成部分。