韩利军教授:结核性脑膜炎的诊治策略与挑战

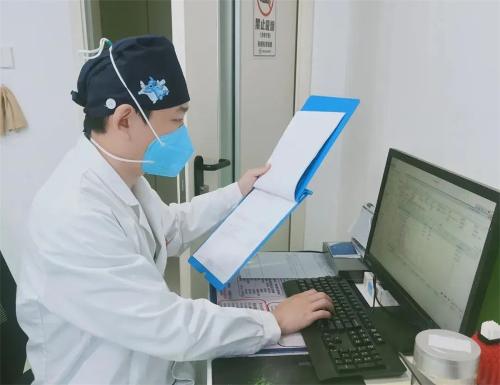

韩利军 教授

中华医学会结核病学分会结核性脑膜炎学组组长

长春市传染病医院结脑中心主任

以下视频来源于

中华医学信息导报

结核性脑膜炎(TBM)是结核病最严重的一种类型,也是一项重大的全球公共卫生问题。目前,临床上TBM的诊断和治疗依然面临着严峻的挑战,对此,笔者结合多年临床经验,从TBM的流行病学、发病机制、早期诊断、治疗原则等多个方面进行了分享。

1.TBM的国内外流行病学

TBM是结核病最严重的一种类型,占所有结核病的1%~5%。有报道称,在低结核病流行地区,基于人群数据预估,约1%的结核病病例为TBM;而在结核病高负担地区,相关数据表明,超10%的结核病病例为TBM。WHO 2022全球结核病报告,2021年全世界新发结核病患者有1060万例(其中120万例为儿童),由此推测每年至少有10万人进展为TBM;而具体临床工作中,TBM的真实发病人数可能更高。东南亚和非洲是全球TBM的高发地区,占全球TBM发病率的70%。

北京胸科医院进行了一项回顾性研究,结果发现,TBM确诊病例占所有结核病患者的3.1%。广西壮族自治区胸科医院的一项回顾性研究,调查了2016年至2021年收治的30 893例结核病患者,结果显示,32.75%为肺外结核;肺外结核患者中,3.36%的患者为TBM;且这期间包括TBM在内的肺外结核发病率呈增加趋势。

尽管TBM的整体发病率并不高,但目前TBM仍是世界上最严重的致死性疾病之一;WHO估计每年约78 200例成年患者死于TBM。尽管给予积极抗结核治疗,TBM的病死率与致残率之和仍可超过50%;若未得到及时有效治疗,TBM患者病死率可达到100%。

2.TBM的发病机制及预后影响因素

TBM的发病机制目前仍然存在争议。一般认为,结核分枝杆菌(MTB)经呼吸道传入后,经血行播散至全身各器官,如脑膜和邻近组织,并激活细胞免疫反应,病原体可以被激活的巨噬细胞消灭,形成结核结节,即所谓的Rich结节,可休眠数年。当人体免疫力降低时,结核结节中心形成干酪样坏死,病原体迅速繁殖,并导致结核结节破裂,释放MTB至蛛网膜下腔,导致TBM的发生。多数情况下,TBM由血液播散所致;部分TBM还可以由颅骨、脊椎骨、乳突等邻近组织的结核病灶直接向颅内或椎管内侵入引起。

临床中,多种因素可能与TBM的症状出现和疾病进展存在相关性,如颅内压增高、脑梗死、结核瘤、低钠血症、矛盾反应等。我国一项针对TBM患者的研究发现,年龄、病程、脑脊液压力升高、脑脊液蛋白升高以及脑脊液氯下降是TBM患者的预后危险因素,具有一定的临床指导意义。

3.TBM的早期诊断意义及方法

早期诊断TBM能明显改善患者的预后,在患者出现昏迷、局灶神经损害前,诊断TBM并给予治疗,病死率及后遗症发生率将明显下降。TBM的诊断通常取决于特征性的临床症状、体征及典型的神经影像征象和脑脊液常规生化的改变。但目前TBM的早期诊断仍面临挑战。既往有报道称,TBM的误诊率高达50%。

基于当前TBM的诊断挑战,多种新型检测技术及方法不断应用于临床,如改良萋-尼抗酸染色镜检、脂阿拉伯甘露聚糖抗原检测、外周血结核感染T细胞斑点试验、Xpert Ultra检测等核酸扩增技术、NGS测序技术等。尽管诊断TBM的准确度和敏感率不断提高,但检测阴性结果仍不能完全排除TBM,因此,为尽早识别TBM患者,早期给予治疗,临床中还应重视临床症状、影像学检查及脑脊液检测。

4.TBM的治疗原则及特殊人群药物选择

TBM的治疗应包括抗结核治疗、抗炎治疗和对症支持治疗等。抗结核治疗应遵循早期、联合、规律、适量、全程给药原则;选择适当抗结核药物时则应考虑血脑屏障通透率高、药物相互作用和不良反应少等因素。目前常用抗结核药物包括异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇、喹诺酮类及噁唑烷酮类;总疗程为9~12个月。联合糖皮质激素抗炎治疗可降低TBM患者病死率。对症支持治疗需重视颅内压的控制,调整患者的体位参数及渗透性脱水降颅压治疗并避免并发症;交通性脑积水时,可给予口服乙酰唑胺或醋甲唑胺治疗;治疗无效的重症患者可考虑神经外科脑室分流、引流术及腰大池引流术等;合并脑梗死的患者可给予口服阿司匹林治疗。此外,还需注意保持呼吸道通畅,给予营养支持及维持水电解质平衡,高热者给予物理降温、抗惊厥等对症处理。

老年患者应特别重视药物的安全性、对肝肾等器官的影响及与其他药物的相互作用。针对儿童患者,临床医师应在药敏结果指导下,选用血脑屏障通透性高的药物;同时应注意有些抗结核药物儿童禁用或慎用并注意药物的不良反应。

5.噁唑烷酮类药物治疗TBM的不同临床价值及前景

噁唑烷酮类药物对多种革兰阳性菌、结核/非结核分枝杆菌、诺卡菌等具有较高抗菌活性,尤其在治疗结核病方面,初代噁唑烷酮类药物利奈唑胺效果显著,但其安全性和耐受性问题日益彰显,给临床治疗带来很大困扰。

从抗菌活性的角度看,康替唑胺对结核分枝杆菌抗菌活性与利奈唑胺相当;特地唑胺对多重耐药结核杆菌的最低抑菌浓度值较利奈唑胺更低。与利奈唑胺相比,康替唑胺和特地唑胺的抑菌活性更强;康替唑胺的胞内杀菌活性更优。从脑脊液穿透率角度看,利奈唑胺极易透过血脑屏障,其血脑屏障透过率高达70%;未结合的康替唑胺可以很好地渗透入脑脊液中;特地唑胺脑脊液穿透率不高,仅2.16%。从安全性角度看,利奈唑胺导致的不良反应发生率较高,《利奈唑胺抗结核治疗专家共识(2022版)》明确提出:骨髓抑制、视神经炎、癫痫病史、血压升高风险等患者慎用利奈唑胺。特地唑胺与利奈唑胺不良反应发生率相当,且均主要对血液系统产生影响。与利奈唑胺和特地唑胺相比,康替唑胺具有更高的安全性。从药物相互作用角度看,与利奈唑胺相比,康替唑胺通过独特的黄素单加氧酶而非CYP450酶进行代谢,且临床治疗剂量下无显著的单胺氧化酶抑制作用,具有更少的药物间相互作用,与其他药物联合应用时顾虑更少。

了解不同的噁唑烷酮类药物的差异,将有助于在临床实践中选择合适的药物。在所有的噁唑烷酮类药物中,康替唑胺更适合结核病患者长期使用,应用前景更广泛。但目前康替唑胺在结核病治疗方面的相关研究较为有限,未来期待更多循证数据的积累,让更多结核病患者从中获益。

来源:中华医学信息导报